Ci dessous, la notice du « Maitron », dictionnaire biographique du mouvement ouvrier.

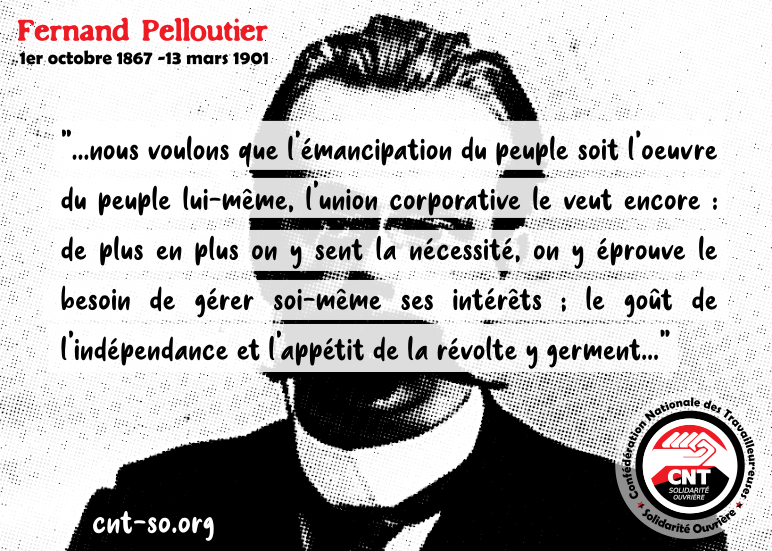

Né le 1er octobre 1867 à Paris, mort le 13 mars 1901 à Sèvres (Seine-et-Oise) ; militant de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique) ; secrétaire adjoint en 1894, secrétaire général en 1895 de la Fédération nationale des Bourses du Travail constituée à Saint-Étienne en février 1892 ; socialiste et libertaire ; secrétaire général de la Chevalerie du Travail française, juin 1898-septembre 1899.

Venus du Piémont, les Pelloutier s’installèrent en France au XVIIe siècle puis s’expatrièrent en Allemagne et ne reviendront qu’après la mort de Louis XIV. Ces migrations successives ont pour cause leur non-conformisme religieux. Ils furent, en effet, disciples de Valdo avant d’embrasser la religion réformée. Après avoir lutté pour leur foi religieuse ils vont lutter pour leur foi politique. Un Pelloutier fut légitimiste ardent sous la monarchie de Juillet et organisa quelques complots, tandis qu’un autre — le grand-père de Fernand — fut fervent républicain à la même époque. « Fernand Pelloutier devait hériter du tempérament combatif de ses ascendants, a écrit son frère Maurice, et se dépenser — jusqu’à la mort — pour sa foi socialiste et révolutionnaire, comme ils s’étaient dépensés eux-mêmes sans compter pour leur foi politique ou religieuse. » À l’âge de douze ans, Fernand suivit son père fonctionnaire des postes nommé à Saint-Nazaire. Interne d’une pension religieuse, il tenta deux fois de s’échapper ; il en fut finalement chassé pour avoir écrit un roman anticlérical. Il entra alors au collège de Saint-Nazaire où il se révéla un élève brillant, mais fantaisiste. En 1885, il échoua au baccalauréat. Il se consacra alors au journalisme, collabora avec Briand à la Démocratie de l’Ouest et à différents journaux, fonda des revues… C’est au cours des années 1888-1889 que se manifesta, pour la première fois, ce lupus facial d’origine tuberculeuse qui devait finalement le terrasser une dizaine d’années plus tard. Un repos de quelques mois au bord de la mer sembla lui rendre la santé. De retour à Saint-Nazaire à l’automne 1889, il se jeta dans la bataille électorale et soutint Aristide Briand, candidat républicain radical aux élections législatives. Fernand Pelloutier, qui avait surestimé ses forces, vit son état s’aggraver. Il se résolut alors à l’inaction durant deux années. En juillet 1891, à peu près remis, il alla passer quelques mois à la campagne et, en janvier 1892, revint à Saint-Nazaire où il accepta les fonctions qu’on lui offrit de rédacteur en chef de la Démocratie de l’Ouest. Ses idées avaient évolué et son républicanisme s’était mué en socialisme : il adhéra au Parti ouvrier français de Jules Guesde et devint même secrétaire de la section de Saint-Nazaire. Parallèlement, il fut attiré par les questions économiques et contribua à la fondation de la Bourse du Travail de Saint-Nazaire.

Les 3, 4 et 5 septembre 1892, il participa à un congrès régional ouvrier (possibiliste) de l’Ouest (sur les possibilistes, voir Paul Brousse). Il s’y était préparé avec soin et avait déposé une « proposition de grève universelle » grève qui, pacifiquement et légalement, « même limitée à une période relativement restreinte, conduirait infailliblement le Parti ouvrier au triomphe des revendications formulées dans son programme. »

Le congrès ayant pris en considération cette proposition, Fernand Pelloutier s’efforça de convaincre Jules Guesde de la justesse de son point de vue. Il échoua et l’affrontement ultime se produisit à Nantes en septembre 1894 au 6e congrès national des syndicats. Vaincus, les guesdistes se retirèrent, abandonnant la place aux adeptes de la grève générale.

Fernand Pelloutier qui, à la suite de sa polémique avec Guesde, avait démissionné du Parti ouvrier français, était venu s’installer avec sa famille à Paris fin 1892-début 1893, son père ayant obtenu son changement. Son évolution spirituelle avait fait de lui un anarchiste qui s’ignorait, encore qu’il se montrât alors hostile à des hommes comme Joseph Tortelier et Émile Pouget, de même qu’à la « secte ravacholienne » (Ravachol) et condamnât le « verbiage révolutionnaire », « la gesticulation irresponsable » et « la propagande par le fait » (La Démocratie de l’Ouest, 1892). À Paris, la fréquentation de quelques libertaires marquants lui révéla sa propre conception du monde qui était celle d’un certain anarchisme ou mieux du syndicalisme révolutionnaire, doctrine qui sera « codifiée » dix ans plus tard au congrès d’Amiens.

En cette année 1895 qui le vit devenir secrétaire général de la Fédération nationale des Bourses du Travail, Fernand Pelloutier définit ainsi sa position dans un article « L’Anarchisme et les syndicats ouvriers » que publièrent les Temps Nouveaux le 20 octobre.

« Je sais — écrit Pelloutier — nombre d’anarchistes qui, par un préjugé jadis fondé d’ailleurs, se tiennent à l’écart des syndicats et, le cas échéant, les combattent, parce que pendant un temps cette institution a été le véritable terrain de culture des aspirants députés. » Mais, depuis deux ans, une évolution s’est produite et deux raisons ont motivé ce passage des syndiqués de la conception réformiste à la conception révolutionnaire. La première résulta de l’application, à partir de novembre 1892, des lois sociales promises depuis bien longtemps. Une loi qui se proposait pour but la protection de la femme et de l’enfant par la réduction du temps de travail eut pour conséquence la réduction des salaires dans certaines entreprises, le lock-out et l’extension du travail à domicile dans d’autres, bref se traduisit dans l’ensemble par une aggravation de l’exploitation. Les syndiqués pensèrent alors que la réduction de la durée du travail devait s’accompagner de la réglementation du prix du travail par de nouvelles lois. Mais ils constatèrent alors qu’une telle réglementation était immanquablement suivie d’une augmentation correspondante ou supérieure du coût de la vie. Dès lors, ils renoncèrent à faire appel à l’État et songèrent à faire leurs affaires eux-mêmes.

L’expérience leur apprit également qu’ils devaient être unis pour être victorieux mais « que leur propre division avait une cause plus élevée que la division des politiciens et que l’une et l’autre résultaient… de la politique ». Ils décidèrent alors « que dorénavant les agitations politiques leur resteraient étrangères, que toute discussion, autre qu’économique, serait impitoyablement proscrite de leur programme d’études et qu’ils se consacreraient tout entiers à la résistance contre le capital ».

Le terrain était prêt pour l’entrée des anarchistes dans les syndicats, et cette entrée eut un double résultat : « Elle apprit d’abord à la masse la signification réelle de l’anarchisme, doctrine qui, pour s’implanter, peut fort bien (…) se passer de la dynamite… individuelle : et, par un enchaînement naturel d’idées, elle révéla aux syndiqués ce qu’est et ce que peut devenir cette organisation corporative dont ils n’avaient eu jusqu’alors qu’une étroite conception. »

Pelloutier va développer ensuite une thèse qui montre que, pour lui du moins, le syndicalisme représente — dès 1895 — toute l’anarchie.

« Personne ne croit ou n’espère que la prochaine révolution, si formidable qu’elle doive être, réalise le communisme anarchique pur. Mais l’état transitoire à subir doit-il être nécessairement, fatalement, la geôle collectiviste ? Ne peut-il consister en une organisation libertaire limitée exclusivement aux besoins de la production et de la consommation, toutes institutions politiques ayant disparu ?…

« Or qu’est-ce qu’un syndicat ? Une association, d’accès ou d’abandon libre, sans président, ayant pour tous fonctionnaires un secrétaire et un trésorier révocables dans l’instant, d’hommes qui étudient et débattent des intérêts professionnels semblables. Que sont-ils, ces hommes ? Des producteurs, ceux-là mêmes qui créent toute la richesse publique. Attendent-ils pour se réunir, se concerter, agir, l’agrément des lois ? Non ; leur constitution légale n’est pour eux qu’un amusant moyen de faire de la propagande révolutionnaire avec la garantie du gouvernement, et d’ailleurs combien d’entre eux ne figurent pas et ne figureront jamais sur l’Annuaire officiel des syndicats ! Usent-ils du mécanisme parlementaire pour prendre leurs résolutions ? Pas davantage ; ils discutent et l’opinion la plus répandue fait loi, mais une loi sans sanction, exécutée précisément parce qu’elle est subordonnée à l’acceptation individuelle — sauf le cas, bien entendu, où il s’agit de résister au patronat. Enfin, s’ils nomment à chaque séance un président, un délégué à l’ordre, ce n’est plus que par l’effet de l’habitude, car une fois nommé, ce président est parfaitement oublié et oublie fréquemment lui-même la fonction dont ses camarades l’ont investi. Laboratoire des luttes économiques, détaché des compétitions électorales, favorable à la grève générale avec toutes ses conséquences, s’administrant anarchiquement, le syndicat est donc bien l’organisation à la fois révolutionnaire et libertaire qui pourra seule contrebalancer et arriver à détruire la néfaste influence des politiciens collectivistes.

« Supposons maintenant que, le jour où éclatera la révolution, la presque totalité des producteurs soit groupée dans les syndicats ; n’y aurait-il pas là, prête à succéder à l’organisation actuelle, une organisation quasi libertaire, supprimant de fait tout pouvoir politique, et dont chaque partie, maîtresse des instruments de production, réglerait toutes ses affaires elle-même, souverainement et par le libre consentement de ses membres ? Et ne serait-ce pas l’association libre des producteurs libres ? »

De 1895 à sa mort en 1901, Fernand Pelloutier fut véritablement l’âme de la Fédération des Bourses et il est difficile de résumer son action. Le labeur écrasant qui fut le sien — multiplication de tous les services des Bourses du Travail, et en particulier des services d’éducation, création d’une revue au titre si évocateur, L’ouvrier des deux Mondes, le 1er février 1897, qu’à partir de juin 1898, et durant treize mois, il confectionna intellectuellement et matériellement, collaboration à des journaux et revues… — aggrava considérablement son état. En septembre 1898, il revint exténué du congrès de Rennes. En janvier 1899, il s’installa dans un petit pavillon aux Bruyères de Sèvres, mais, déjà, il était condamné. En juillet, ses jours étaient mis en danger par une hémoptysie qu’il finit cependant par surmonter. Il vivait dans une gêne extrême, et un ami, Georges Sorel, ira trouver Jean Jaurès. Ce dernier sollicita Alexandre Millerand, ministre du Commerce, et obtint pour F. Pelloutier un emploi d’enquêteur temporaire à l’Office du travail. L’année 1900 ne fut pour le malade qu’un douloureux calvaire. Il trouva cependant encore la force d’assister au 8e congrès de la Fédération des Bourses qui se tint à Paris en septembre. Il en profita, dans une réplique au délégué de Lyon, pour montrer que le poste qu’il avait accepté à l’Office du travail ne le liait en aucune façon au gouvernement, et qu’il avait conservé sa complète indépendance. Mais Pelloutier était physiquement à bout ; il s’alita et ne se releva plus. Les quelques mois qui lui restaient à vivre ne furent pour lui qu’une lente et dure agonie. Il mourut le 13 mars 1901.

Avant tout constructeur et éducateur dans l’esprit de ce que sera le syndicalisme révolutionnaire, F. Pelloutier fut plus qu’un libertaire en milieu ouvrier, en ce sens que, plongé dans un monde qui voyait s’affronter sous couvert de prises de position syndicales les conceptions étroites de sectes politiques, il fut l’homme hors parti susceptible de réaliser l’union ou, du moins, celui qui permit l’équilibre. « Placé en dehors de nos haines politiques, il est le plus apte à tenir la balance égale entre tous les délégués », disait de lui, le 21 octobre 1897, un membre du comité fédéral qui n’était pas de ses amis « politiques » ; il fut approuvé à la quasi-unanimité.

Avec Fernand Pelloutier disparaissait, en 1901, à l’aube du mouvement ouvrier organisé, une des grandes figures du socialisme français.